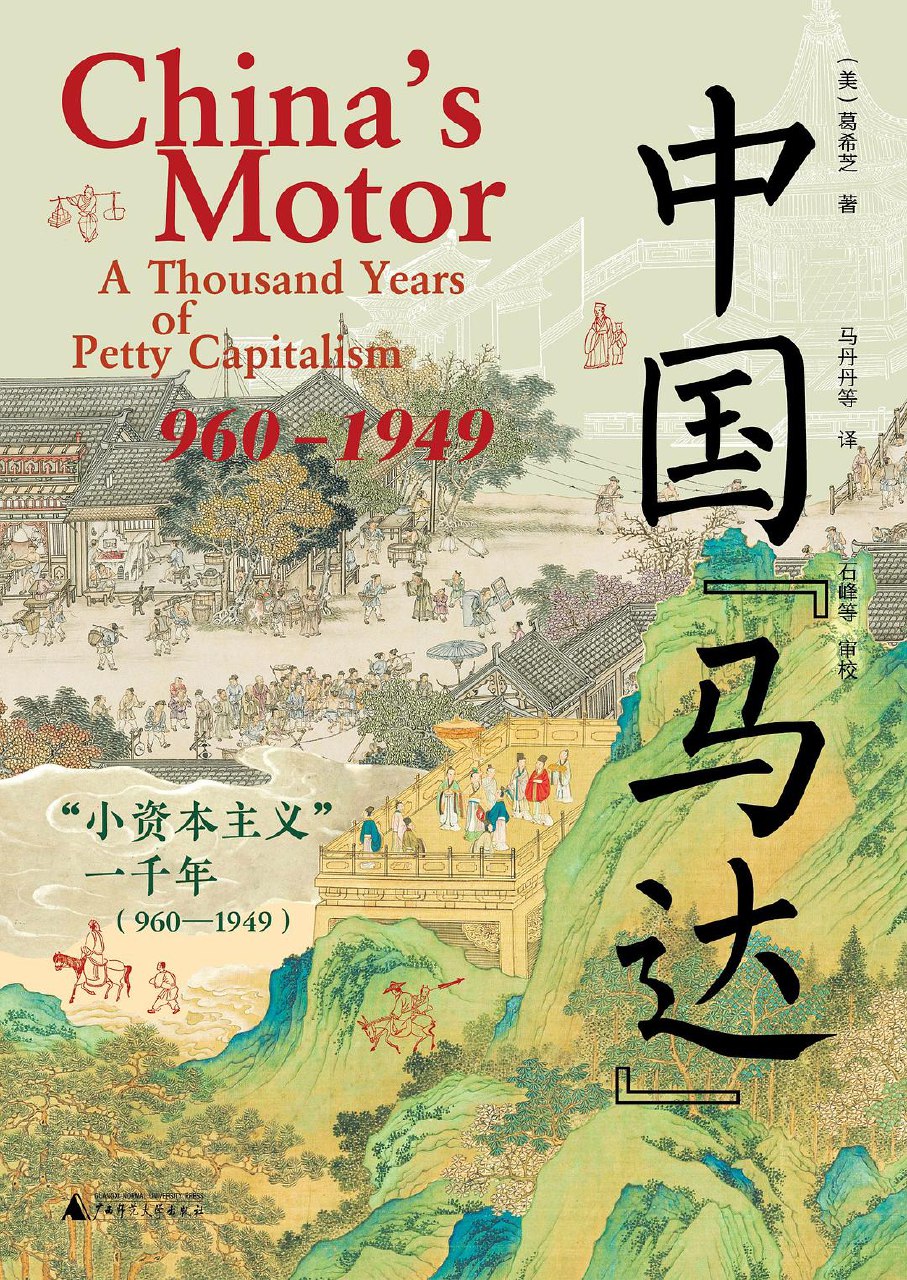

作者: (美) 葛希芝

作者: (美) 葛希芝

出版社: 广西师范大学出版社

出品方: 大学问

副标题: “小资本主义”一千年 :960—1949

原作名: China’s Motor: A Thousand Years of Petty Capitalism

译者: 马丹丹 等译 / 石峰 审校

出版年: 2025-2

ISBN: 9787559873750

内容简介

一部考察宋代以来传统中国社会的人类学著作,展示中国古代社会发展的动力机制,通过对生产方式和社会结构的分析,解读传统中国民间风俗的形成和精神世界的塑造。

以经济视角重新思考传统中国人的家庭体系和精神生活,学者王铭铭、魏乐博推荐,杜赞奇、马立博等曾为英文原版撰写书评。

☆ 内容简介

一部考察宋代以来传统中国社会的人类学著作,重新思考传统中国民间风俗的形成与精神世界的塑造。作者认为,基于家族和市场进行的生产为“小资本主义”生产方式,它与国家运作的贡赋制生产方式之间的互动,形成了中国古代社会发展的动力机制,即中国“马达”。通过对生产方式和社会结构的分析,本书阐明了传统中国的社会结构,揭示“宗族”这一重要民间组织的形成与发展。同时,本书透过经济视角,分析了民间嫁娶习俗、信仰塑造、男女地位的地区性差异等文化现象,描绘出中国人依据现实世界构建的神鬼形象,揭示了中国人的精神世界。

☆ 本书亮点

1.一部考察宋代以来传统中国社会的人类学著作。学者王铭铭、魏乐博推荐,杜赞奇、马立博、梅丽莎•麦柯丽等著名汉学家曾为英文原版撰写书评;

2.提出“小资本主义”生产方式,重新界定推动中国历史发展的经济因素。本书将“小资本主义”生产方式定义为基于家族和市场进行的生产,并将其视作中国古代社会发展的动力机制(中国“马达”);

3.揭示“宗族”这一重要民间组织的形成与发展,以及其与“小资本主义”生产方式的联系。本书提出了两种生产方式,即由国家主导的贡赋制和以家族为主体的“小资本主义”,通过分析两者的互动,阐明传统中国的社会结构;

4.基于经济互动,揭示传统中国民间风俗的形成与精神世界的塑造。书中运用经济视角呈现了民间嫁娶习俗、男女地位的地区性差异及其与生产方式的相关性,也描绘出中国人依据现实世界构建的神鬼形象,揭示了中国人的精神世界,从另一个角度展示了中国文化的延续性和整体性;

5.综合运用多种材料。作者不仅运用了传统史料、已有研究成果,还通过田野调查把握民间风俗,利用与各地居民的访谈资料,以及流传于广东、香港等地的“哭嫁歌”等民谣,在书写宏观历史的同时,勾勒出一个个具体而鲜活的历史面容。

☆ 名家推荐

四十多年来,中国的经济成就举世瞩目。中国的巨大经济增长能力来自哪里?其现代性何以如此发达?《中国“马达”》一书提供了一个隐含的答案:中国的“现代性”,依然是中国文化(尤其是其中的朝贡生产方式和“小资本主义”因素)的延伸形态,而不可能是别的。

——王铭铭 北京大学社会学系教授

就西方学界的中国研究而言,《中国“马达”》堪称最具创新性的著作之一。它对一代人的历史学和人类学研究产生了影响。葛希芝所展示的是,应该如何重新界定推动现代历史发展的经济因素。她指出,我们应该像对待其他生产方式一样认真思考小商品生产方式所发挥的作用。借此,她又向我们揭示了不同生产模式之间的互动作用,并引导我们不仅重新认识经济领域,而且重新思考家庭体系和精神生活层面的问题。这部著作不仅敢为人先,而且颇具独创性,重塑了我们在这些领域的研究。

——魏乐博(Robert P. Weller) 波士顿大学人类学系教授

作者简介

葛希芝(Hill Gates),美国斯坦福大学人类学系荣休教授,主要研究中国社会阶层和性别关系,著有《年轻的手与被缚的足:追溯中国乡村缠足现象的消失》等。

马丹丹,女,人类学博士,现为上海大学社会学院副教授,主攻人类学史。